10/20 只今まとめと動画チェック中 東京新聞でお楽しみください。

東京新聞 TOKYOWEB より 2022/20/20

3年ぶり開催 川越まつり そーれ!胸アツ 山車曳き体験

50代記者奮闘の2日間

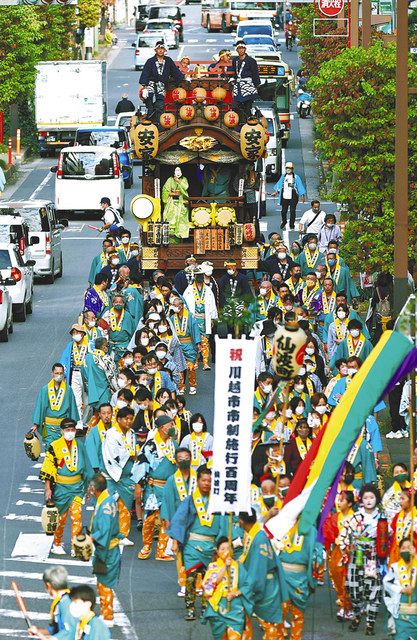

埼玉県川越市の市制施行100周年を祝い、市および市内28町の山車(だし)すべてが巡行して開かれた国指定重要無形民俗文化財「川越まつり」(15、16日)で、川越通信部記者(55)が山車曳(ひ)きを体験させてもらった。職場に近い「仙波町(せんばまち)仙波会」の装束を借り、4年ぶりに参加する「仙波二郎安家(やすいえ)の山車」を町の皆さんと力を合わせて最後まで曳いた。隊列に加わって初めて見える景色があり、聞こえてくる声があった。

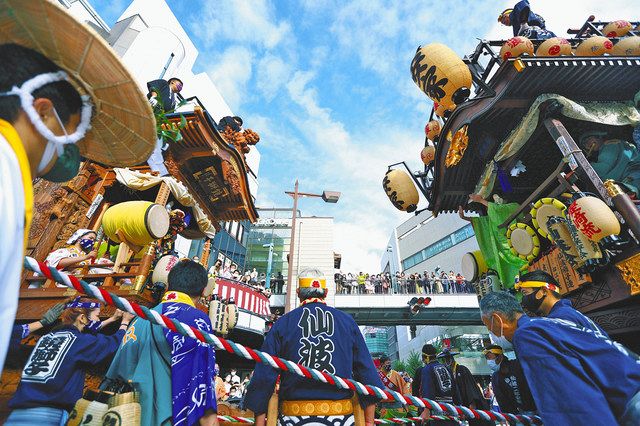

新型コロナ禍と折り合いを付けながら三年ぶりの開催。川越駅前を通った初日午後の山車曳行(えいこう)では、観光客らしき外国人がスマートフォンのカメラを私に向けた(ような気がした)。数多くのカメラが山車とその隊列を捉え、まるで優勝パレードの一員になったような快感だ。「そーれ!」の掛け声が思わず裏返った。

重さ約三・五トンの山車は百〜二百人が二本の手綱を握って曳くが、動き出しはとても重く、綱が手のひらに食い込んで痛い。履物は、二週間前に購入した白い鼻緒の草履(樹脂ソール付き)。足袋を履いているとはいえ、初日昼には足指のまたがひりひりしてきた。これで二日間もつのかと不安が襲う。朝昼晩、計約十五キロメートルを延べ十六時間以上かけて曳くのだから。

山車の前、私の斜め後ろで貫禄十分に歩くのは「宰領」。隊列を指揮する総監督だ。伝令役の「先触れ」を従え、時に走らせて他町の山車の情報収集に努める。大きな交差点に近づくと、その動きは一層活発になる。山車同士が向き合って囃子(はやし)を演じ合う、まつり最大の見せ場「曳(ひ)っかわせ」を成功させるためだ。宰領は「こっちは待ってもいい。向こうが進みたいのか止まりたいか、考えを聞いてこい」といった言葉を先触れに預け、相手方宰領に伝えるのがしきたり。多数の山車が集まりながら事故が起きないのは、相手方に敬意を払いながら山車を動かす原則があるからだ。互いの山車をぎりぎりまで寄せる技は、山車周囲を守るとび職人の腕の見せどころだ。

初日夜の曳行前、若手男性メンバーが「ここからがまつりだよな」と気持ちを高ぶらせていた。「安家」の文字入りちょうちんに灯がともり、山車が輝きを増す。電線地中化区域に入ると、仙波二郎安家(鎌倉時代に仙波集落を治めた武将)の人形を山車頂上にせり上げ、高さ八メートルほどになった。連雀町交差点では仙波町を含む山車四台が集まって曳っかわせが実現し、胸が熱くなった。蔵造り通りなどを巡行した二日目夜は、本川越駅前で六台が集結して囃子の演じ合い。「六台そろうなんて、見たことない!」と曳き手の三十代女性は感極まっていた。

大半の時間帯で宰領を務めた仙波町仙波会の安田善昭会長(57)は「無事に終えられて何より。ただ、(コロナ対応のガイドラインを守るため)曳っかわせでちょうちん持ちの若者同士が交われなかったのは残念だった。工夫の余地はまだある」と振り返る。

来年はどんな祭りになるのか。各町の山車は毎年巡行するわけではなく、仙波町の参加は未定だが、安田さんは「何とか出したい」と意気盛んだ。

川越まつり 1648(慶安元)年、当時の川越藩主の松平信綱が川越氷川神社にみこしなどの祭礼用具を寄進したのが起点。その3年後、町内でみこし行列が初めて営まれた。川越市によると、市制施行50周年(1972年)以来、10年ごとに山車を保有する市内全町が参加。前回の2019年は18台、今回は29台が巡行した。16年にはユネスコ(国連教育科学文化機関)無形文化遺産に登録された。

文・武藤康弘/写真・平野皓士朗